I N S E L G E D Ä C H T N I S

Projekt von Amelie M. Barth am Lehrstuhl von Prof. José Mario Gutiérrez (Pepe) Marquez, Entwerfen und Raumgestaltung, Bauhaus-Universität Weimar

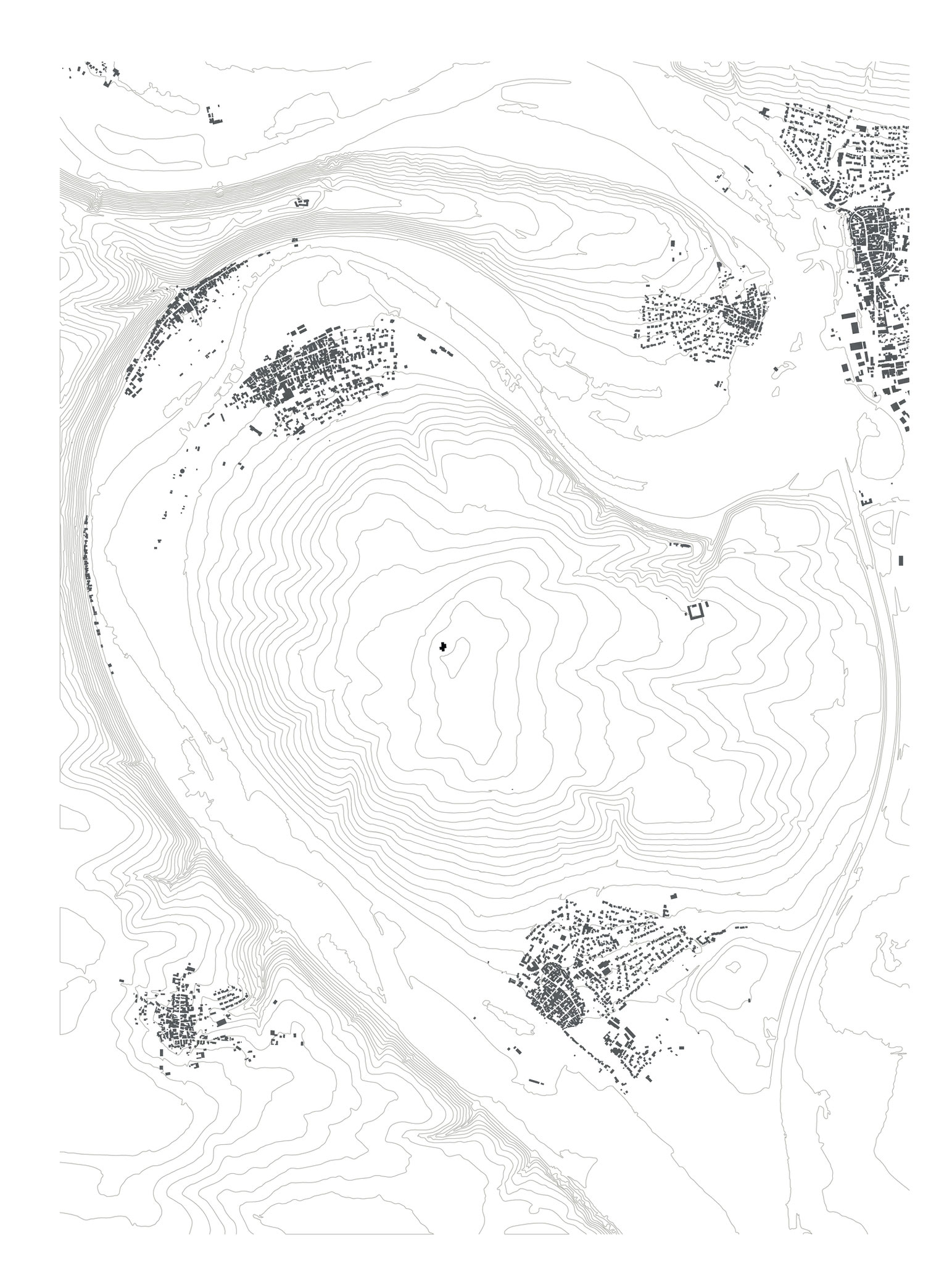

Standort: Weininsel (Sommerach - Nordheim am Main), Deutschland

Sie ist einmalig. Eine Insel im Main gibt es nirgendwo sonst in Bayern. Zwischen Volkach im Norden und Schwarzach am Main im Süden macht der Main einen weiten Bogen nach Westen. Die sogenannte Mainschleife. Die Insel ist nahezu komplett mit Weinreben bepflanzt, selbst nördliche Grundstücke können aufgrund der verhältnismäßig flachen Insel zum Weinanbau genutzt werden. Die Weininsel ist Teil des fränkischen Weinbaugebiets, das mit 6.237ha zu den mittelgroßen Anbaugebieten Deutschlands gehört. Ein Großteil der Anbauflächen befindet sich in Unterfranken, so auch die Insel. Nur zwei Weindörfer, Nordheim am Main im Nordwesten und Sommerach im Süden, befinden sich auf der Insel, die bis auf das Jahr 918 n.Chr. zurück datiert werden können. Das gewählte Grundstück, mit einer Fläche von knapp 5000qm, liegt auf 285 Höhenmetern, aber auch am Knotenpunkt aller Wegführungen und dreier aufeinander treffenden Weinanbauflächen. Es ist somit die höchste und zentralste Stelle der Insel. Bereits jetzt ist das Grundstück aufgrund seiner Lage touristisch stark frequentiert. Neben Wanderern und Radfahrern fanden dort schon manche Autoliebhaber zusammen um den fantastischen Ausblick zu genießen. Es ist ein öffentlicher Ort, der nach mehr schreit als nur einem Parkplatz und aufgeschütteten Erde mit vier Schildern.

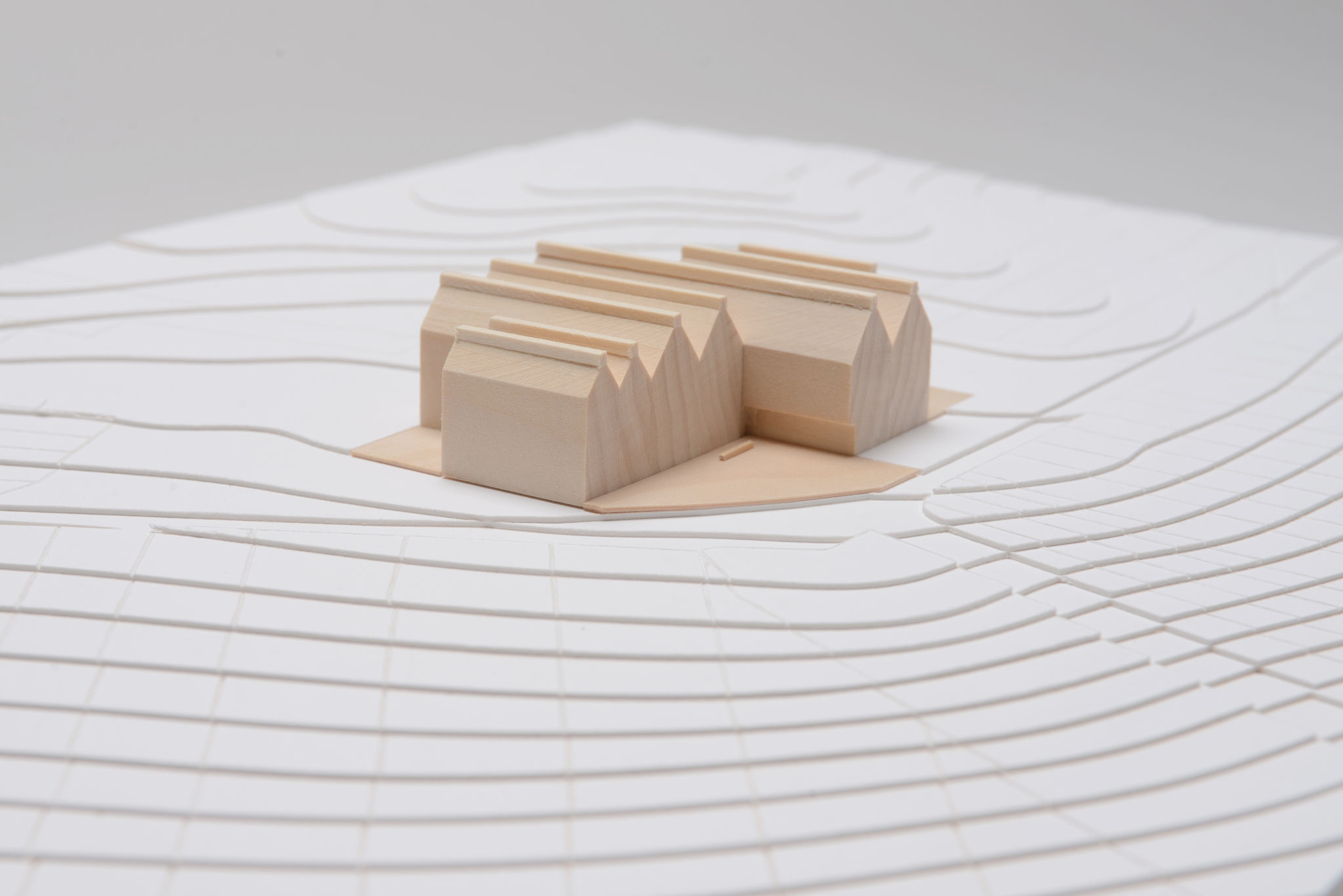

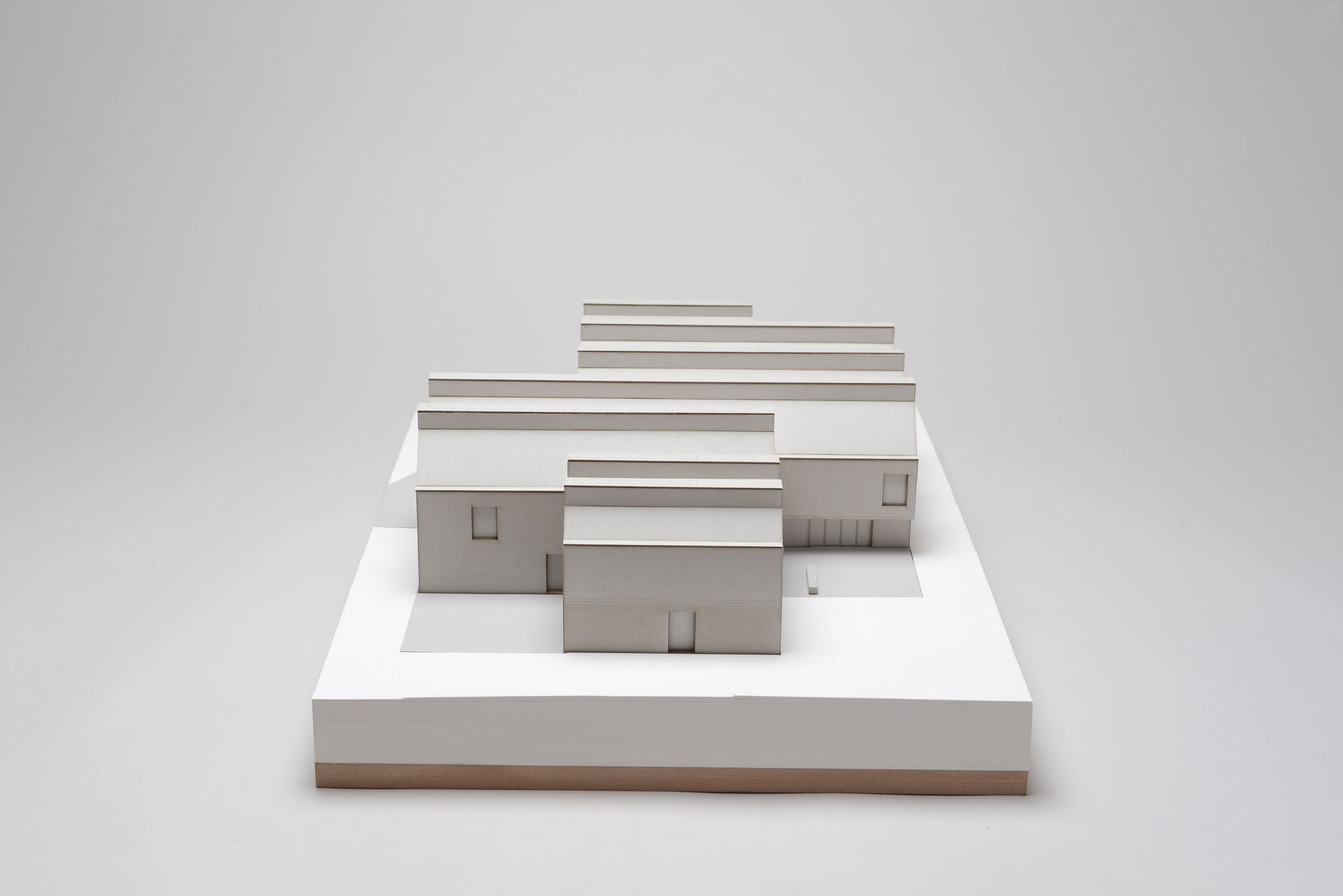

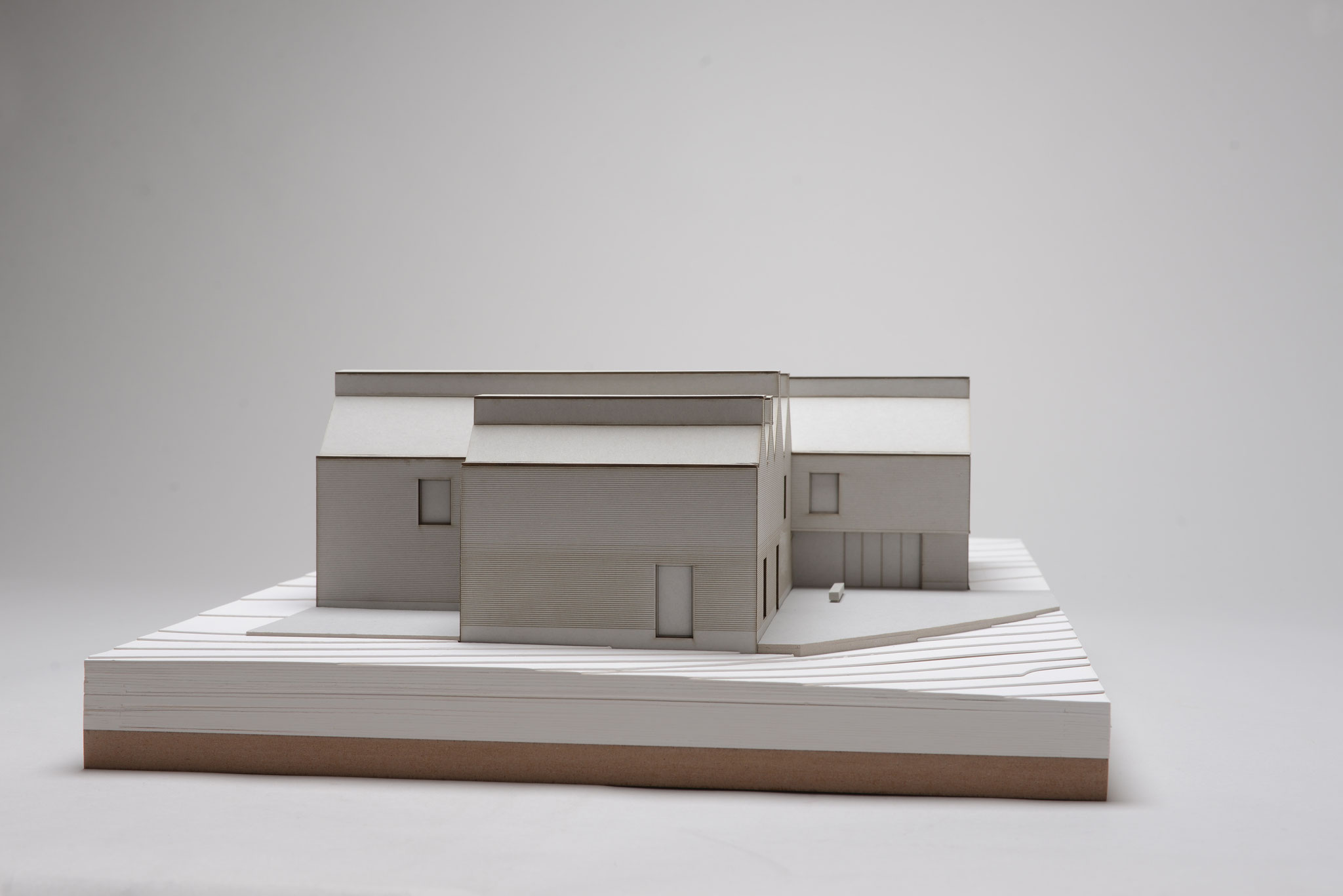

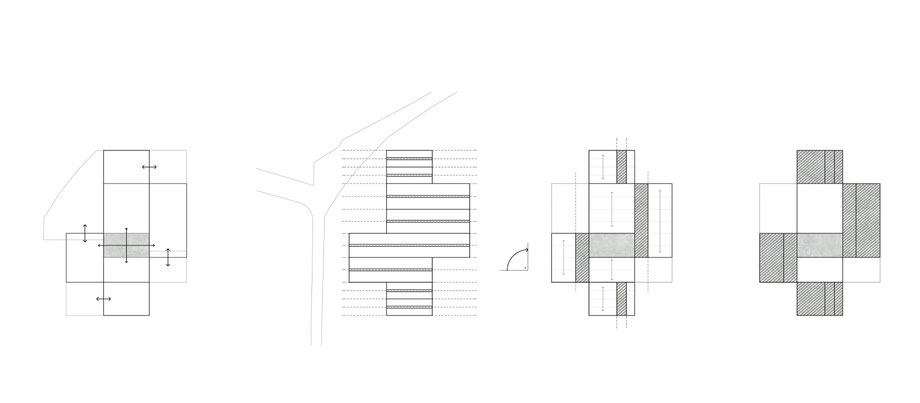

Der in Folge durch Eigeninitiative angestoßene Dialog mit den Winzern lies letztendlich die Idee eines Weinspeichers, der nicht nur die besten Weine der Insel, Dokumente zur Herstellung oder Aufzeichnungen verschiedener Ereignisse wie Weinfeste sichern, sondern auch den Charakter der ortsansässigen Kultur und Architektur erfassen, speichern und widerspiegeln soll. Ob konzeptionell, durch Innenraumgestaltung oder mittels Fassadenelemente wird konstant an die Architektur im Dorf erinnert. Dabei gibt es nie eine 1:1 Übernahme, viel mehr sind es verwaschene, unscharfe Momente, die sich erst auf den zweiten Blick erklären. Bestehende Ausblicke werden am Ort erhalten, neue Einblicke in die Kultur der Insel, dem Herstellen von Wein, kommen hinzu. Das Raumprogramm des Archivs wird um eine einsehbare Weinkelterei erweitert, wo im Rahmen einer Genossenschaft aus Nordheim und Sommerach Premiumweine aus den Trauben der Insel produziert werden. Die Produktion ist ausgelegt auf 5ha (ergibt 20.000l) und soll, wie es auch von Klöstern vor Jahrhunderten gehandhabt wurde, die Finanzierung sichern. Weinproduktion und Archiv gehen damit eine Abhängigkeit ein, die sich auch baulich widerspiegelt. Die Produktion, deren Abläufe und das auf 5ha ausgelegte Raumprogramm das Produktionsvolumen bestimmen, schiebt sich als Riegel mittig durch das Volumen des Archivs, wodurch ein Maximum an Kontakt zwischen beiden Elementen hergestellt ist. Für den nötigen Einblick wird anschließend Masse vom Archiv weggeschnitten, so dass das Volumen der Produktion stellenweise freigelegt und ein Herantreten möglich ist. Die dadurch entstandene, in sich verschobene Kreuzform spannt in jedem seiner Winkel eine Plattform auf, die jeweils einem Teil des Gebäudes zugeordnet ist und in umgekehrter Richtung Blickwinkel in die Umgebung freigibt. Das großzügige Haupttreppenhaus wird an der zentralen Schnittstelle zwischen Produktion und Archiv ausgebildet und übernimmt die Funktion des Verteilers. Von hier aus ist auch der Einblick in die Hauptproduktionsräume möglich. Ein über das Gebäude gezogenes Grabendach mit schornsteinartigen Oberlichtern und rot gebrannten Flachdachziegeln baut eine erste Verwandtschaft zu den umliegenden Dörfern auf. Wie auch in den älteren Ortskernen, wo sich die Giebel entweder zum Main oder zur Straße richten, orientieren sich die Giebelseiten zu der Seite wo sich die Wege vereinen. Archiv und Produktion geben jeweils einen anderen Rhythmus vor. Nebenraumschichten sind quer zur Dachstruktur gelegt, so dass der Dachrhythmus in den Haupträumen ungestört bleibt. Die Nebenraumschichten entsprechen dabei dem Maß ihres jeweiligen Daches. Haupträume und Nebenraumschichten bleiben in allen Geschossen gleich.

Der Außenraum wird als das behandelt was er ist – ein Reststück, aber somit auch eine grüne Insel wie es zahlreiche zwischen den strengen Geometrien der Reben gibt. Sein Charakter als grüne Oase und als Lebensraum für Tiere wird erhalten und durch Pflanzungen von Wildblumen sogar noch verstärkt. Eine untergeordnete Wegeführung, aus locker gelegtem Muschelkalkpflaster, um das Gebäude herum ermöglicht eine einfache Umrundung des Gebäudes und schickt entweder in die Natur oder fängt dort auf.

Die Verteilung der Räume nimmt sich die ortstypische Bauweise, die natürliche Gegebenheiten, wie ein kühlendes Erdreich, für sich zu nutzen wusste, als Vorbild. Räume die eine konstante Kühlung benötigen befinden sich in den beiden Untergeschossen, Räume die als Aufenthaltsräume dienen nutzen die Energie der Sonne und sind somit im Erdgeschoss und Obergeschoss untergebracht.

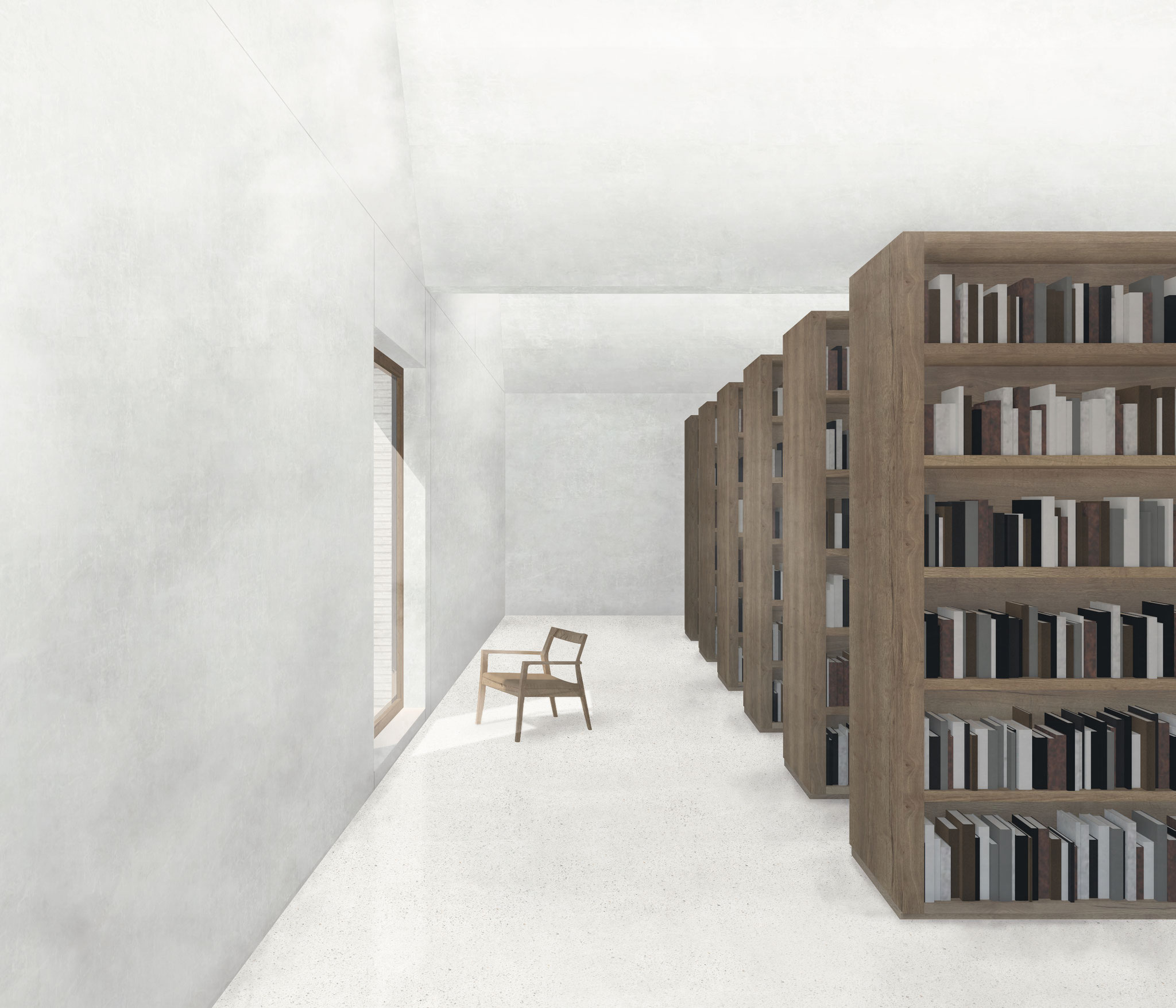

Das Erdgeschoss ist mit seiner Orientierung zum Außenraum das öffentlichste Geschoss. Neben Vinothek und Bibliothek, sind auch die Anlieferung und das Pressen der Trauben im Norden und die Befüllung der Weinflaschen und Ablieferungszone im Süden auf dem Level des Erdgeschoss. Verwaltung, Arbeitsbereiche, Dokumente sowie ein Ausstellungsraum befinden sich unter dem Dach.

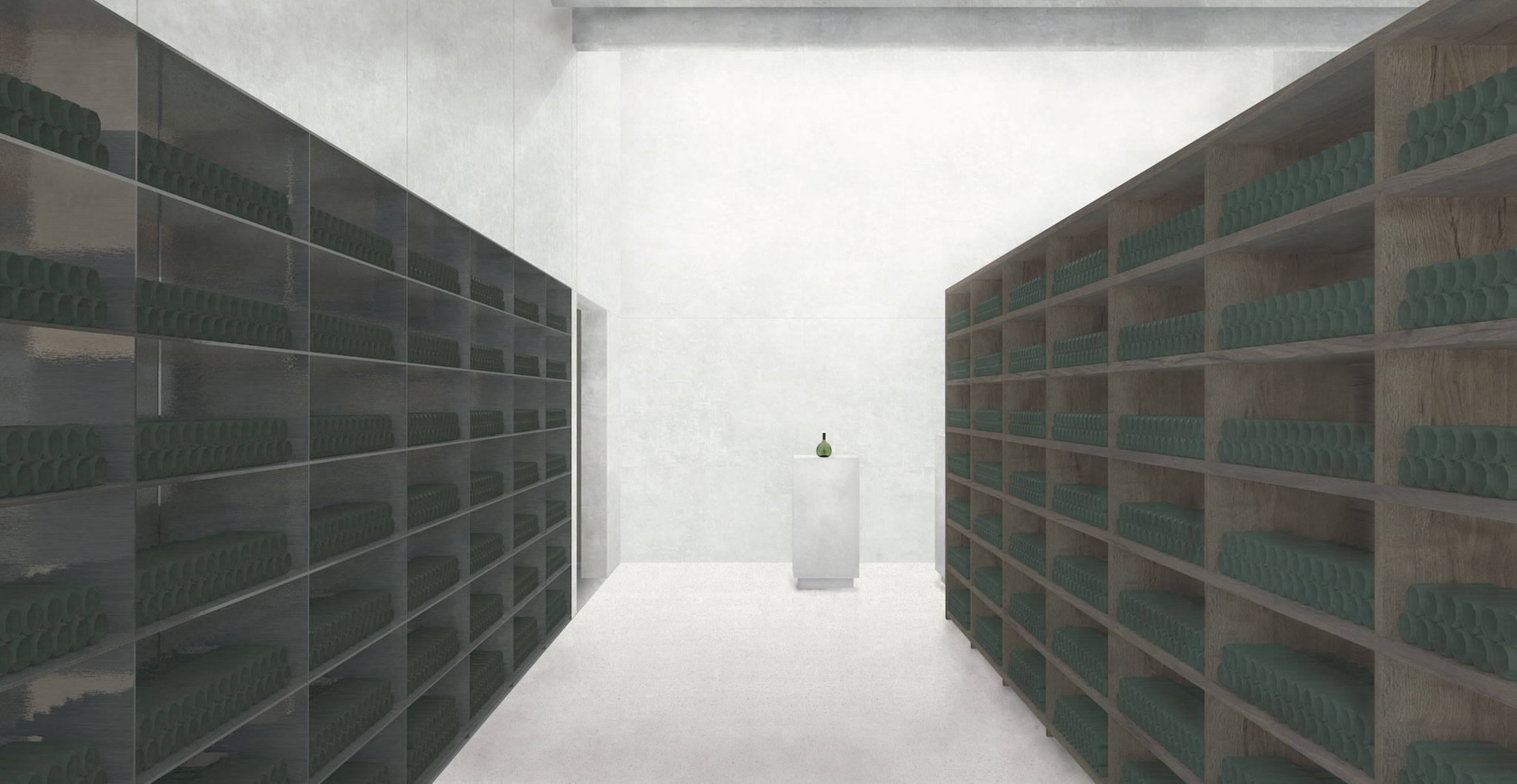

Im 1. Untergeschoss kommunizieren die zweigeschossige Produktion und das Archiv am stärksten. Sanitärräume, Umkleiden fürs Personal und das Flaschenlager sind weder dem Archiv noch der Produktion klar zuzuordnen, weshalb diese zwar in den beiden Flügeln des Archivs untergebracht sind, jedoch als Nebenräume zur Produkti- on markiert sind. Das Weinmagazin befindet sich im untersten Geschoss, wo ähnlich eines Gewölbekellers die Lasten des Gebäudes an den sichtbaren Rippendecken ablesbar sind. Knapp 235lfm ermöglichen eine Speicherkapazität von über 107.000 Flaschen. Bei 36 Flaschen (6 Kartons á 6 Flaschen) pro Inselwinzer und pro Jahr, insg. 2.448 Fl., müssen die Jahrgänge es nach 44 Jahren auf die eine Bestandsfla- sche reduziert werden. Das Konzept sieht jedoch eine konstante Reduzierung über mehrere Jahre hinweg vor. Tageslicht wird über 2 Lichtschächte von außen über das 1. Untergeschoss bis ins Magazin geleitet.